40代という年代は、仕事・家庭・健康と、人生のさまざまな側面で“岐路”を迎える時期です。入社から20年以上が経ち、役職や責任が増している一方で、「このまま今の会社で続けていいのか?」「本当にやりたかった仕事は何だったのか?」と、心にふと疑問が湧くこともあるはず。実際、キャリア相談の現場では「40代で転職しても遅くないのか?」「やりたいことはあるけれど、家族や生活を考えると動けない」といった声が多く聞かれます。不安や迷いを感じるのは、あなただけではありません。

この記事では、そんな“キャリアの岐路”に立つあなたが、自分にとってベストな選択を見つけられるよう、転職・副業・現状維持などを冷静に比較できる5つの視点をお届けします。

ーこの記事でわかることー

40代が転職に迷う理由と、その背景・心理が整理できる

転職・現職・副業という3つの選択肢を冷静に比較できる

自己分析を通じて“自分らしい働き方”が明確になる

1、40代のキャリア迷子が増えている理由

(1) 社会構造の変化による将来不安

かつての日本では、「一度入社したら定年まで勤め上げる」のが“安定”の象徴とされていました。いわゆる終身雇用制度と年功序列が保障するキャリアモデルは、多くの人にとって将来設計の前提だったのです。

しかし近年、その常識は確実に崩れつつあります。大企業であっても、希望退職の募集や早期リストラが当たり前になり、企業は社員を守り続ける存在から、成果に基づいて選別する存在へと変わり始めています。特に40代以降では、「年齢=評価」ではなく、「何ができるか」「何を生み出せるか」が問われる時代に移行しています。

さらに、AI(人工知能)やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展は、私たちの働き方を根本から揺さぶっています。たとえば、定型業務やルーティンワークの多くは、自動化の対象となりつつあり、かつては専門スキルとして評価されていた業務も「技術に置き換えられる」時代が現実になりつつあるのです。

こうした急激な変化の中で、「今のままのスキルで通用するのか?」「自分の仕事が5年後も必要とされているのか?」という不安を抱くのは、ごく自然なことです。特に40代は、管理職に就いていたり、部下を指導する立場にある人も多く、自分自身の“価値”や“役割”に改めて向き合わされるタイミングでもあります。

なぜ「40代でキャリア迷子」になるのか?について、【このままでいいの?】40代でキャリアに迷ったときに考えたい3つの視点で詳しく説明していますので、ご覧ください。

(2)比較の渦に飲み込まれる40代のリアル

- 同級生が会社を辞めて起業、テレビにも出ている

- 昔の同僚が、外資系で部長に昇進していた

- 子どもは有名私立校へ。家族で海外旅行

こうした“きらびやかな投稿”が並ぶタイムラインを見ていると、たとえ最初は気にしていなかったとしても、心のどこかでざわつき始めます。「自分はこのままでいいのか?」「取り残されてるのは自分だけなんじゃないか?」といった焦燥感がじわじわと広がるのです。

もちろん、SNSに映る姿が“本当の姿”とは限りません。苦労や失敗は見せず、成果だけを切り取っていることも少なくありません。それでも、“比較”は容赦なく心を削ってきます。

特に40代は、社会的にも「中堅」や「ベテラン」と呼ばれる立場に差し掛かり、“結果”が見えやすくなる時期です。役職、年収、家庭、暮らし、あらゆるものが「人と比べられるステージ」に置かれることが増えていきます。そこに追い打ちをかけるのが、家庭の現実。

- 子どもの受験や進学で出費がかさむ

- 親の体調悪化で介護や通院のサポートが必要になる

- 住宅ローンや将来の老後資金もまだ先が長い

このように、“支出と責任”の両方がのしかかるのが40代。時間もお金も、そして「自分のための余裕」も失われていくような感覚の中で、SNSに映る他人の成功は、よりいっそう自分の未達感を浮き彫りにします。

- どうして、あの人はできていて、自分は……

- 頑張ってきたはずなのに、どこで差がついたんだろう

そう自問自答するうちに、気づけば自己肯定感はじわじわと下がっていくのです。

重要なのは、“比較”という感情にフタをすることではありません。誰だって比べてしまうのは当然です。けれど、その「他人軸」で自分を測るクセに気づき、「自分軸」を取り戻していくことが、40代のキャリア迷子を抜け出すための第一歩になります。

(3)40代が直面する「努力≠収入」の現実

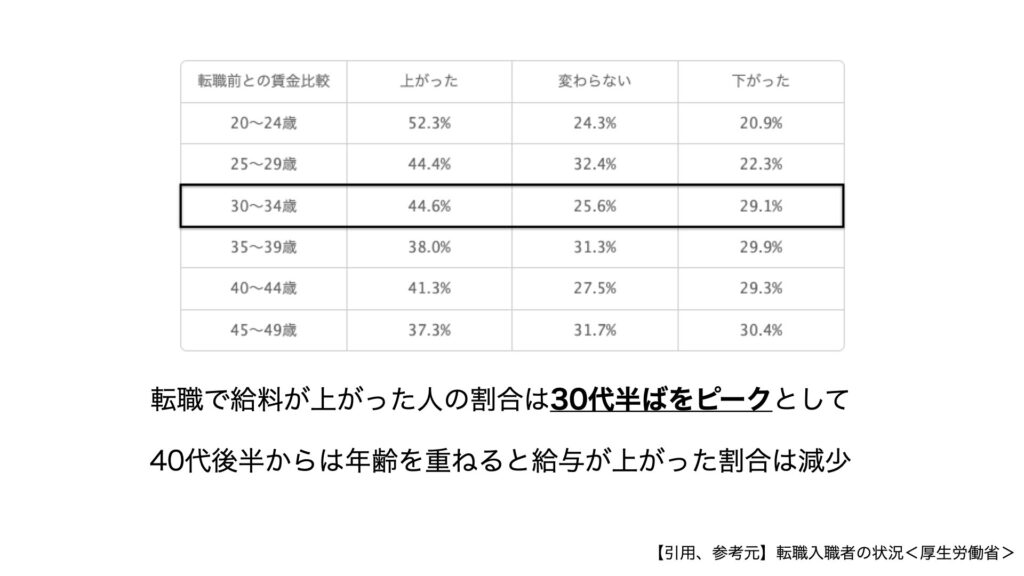

多くの企業では、40代半ばから後半にかけて昇給カーブが緩やかになり、年収が実質“頭打ち”になります。

すでに役職がある程度確定し、今後の昇進ルートも限られてくる中で、「努力しても見返りが小さい」と感じるようになります。

【引用、参考元】転職入職者の状況<厚生労働省>

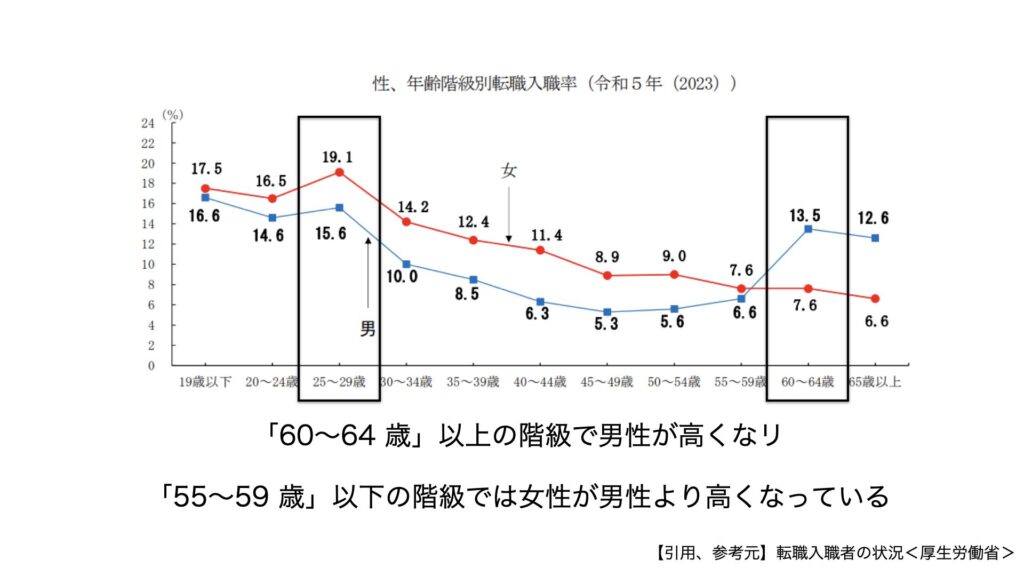

転職入職率は30歳になると減少し、45歳を中心に最小となり、60歳定年退職に増加しています。

【引用、参考元】令和5年雇用動向調査結果の概況<厚生労働省>

さらに、給与の伸びが鈍化する一方で、支出は増え続けます。

- 子どもの学費や塾代:中学~大学までの教育費が本格化するタイミング。

- 住宅ローンの支払い:35年ローンの折り返し地点に差し掛かり、返済の重さがリアルに感じられるように。

- 親の介護・医療費の準備:突然の支出が発生するリスクを想定しなければならない。

- 老後資金の不安:「年金だけでは足りない」と言われる中で、貯蓄や投資など将来への備えにも迫られる

そして追い打ちをかけるのが、物価の上昇。日々の生活費や光熱費、食費、保険料、教育関連費など、気づけばあらゆるものが値上がりしており、「給料が増えていないのに、支出だけが増えていく」という状況が当たり前になっています。

このような経済状況の中で、働く目的が「生活の維持」にシフトしていくと、仕事へのやりがいを見失いやすくなります。かつては「成長したい」「スキルを高めたい」と前向きだった気持ちも、いつの間にか「辞められないから働く」「給料日が来るからとにかく続ける」といった、義務的なモチベーションに変わっていくのです。

これは心身にじわじわとダメージを与えます。

- 成果が報われない → 意欲が下がる

- 生活が苦しい → 焦りが強まる

- キャリアの先が見えない → 無力感に包まれる

こうした悪循環の中にいると、自信を失い、思考も「どうせ変わらない」「転職しても年収は下がる」とネガティブになりがちです。だからこそ、40代で必要なのは、“お金の現実”から目をそらさずに、冷静に棚卸しすることです。

- 本当に必要な支出は何か

- 副収入を得る手段はないか

- キャリアと収入を両立できる働き方は?

収入を増やすことが難しい時代だからこそ、「どう使うか」「どう守るか」「どう備えるか」といった視点も含めて、“自分らしい経済戦略”を立てていくことが、40代からのキャリア再設計には不可欠なのです。

(4)やり残したことは?と問い直す40代の心

40代は、“働く”というテーマにおいて、人生の折り返し地点に差し掛かるタイミングです。20代・30代で築いてきたキャリアの延長線に立ち、「このまま行けば、おそらくこういう未来になる」という予測が立ちやすくなる時期でもあります。ふと冷静になったとき、こんな問いが心に浮かびます。

- あと何年働くんだろう?

- 定年までに、自分は何ができる?

- このまま、惰性で仕事を続けて終わるだけじゃないか?

これは、ただの“不安”ではなく、“時間”という制限を初めてリアルに意識するようになるからこそ湧いてくる感情です。そして、残り時間を意識すればするほど、これまで封印していた思いや、見て見ぬふりをしてきた夢が、ふと浮かび上がってきます。

- 本当は、文章を書く仕事がしたかった

- 海外で暮らすことに憧れていた

- もっと自由な働き方が合っていたかもしれない

- 昔、諦めた道に、今から挑戦できないだろうか

こうした感情は、単なるノスタルジーではありません。20年以上仕事を続け、社会的な責任を果たしてきたからこそ湧いてくる、“自分の人生をどう終わらせたいか”という本質的な問いなのです。一方で、現実的な制約もあります。

- 家族を養う責任

- 今さら未経験に挑戦するリスク

- 安定を手放す恐怖

- 体力や集中力の変化

この「希望」と「現実」の狭間で揺れるのが、40代ならではの“後悔と迷い”です。「もう遅いのでは?」と諦めそうになる一方で、「まだ間に合うかもしれない」という希望も、心のどこかにくすぶっている。そんな曖昧で、でも切実な感情が、キャリアの分岐点に立つ原動力になることもあります。

だからこそ大切なのは、「後悔を恐れること」ではなく、“後悔しない選択”を今ここから、少しずつ積み重ねていくこと。

- 興味があることに、小さく一歩踏み出してみる

- 昔の夢を、今の自分に合う形で再定義してみる

- 「人生の後半」をどう過ごしたいか、紙に書き出してみる

定年というゴールが見えたときこそ、本当の意味で“人生をどう生きるか”を考えるチャンスです。キャリアの終着点ではなく、「新しい始まりの合図」として捉えることができれば、そこから選び直すことも、きっとできるはずです。

2、転職する/しないのメリット・デメリット

「転職したほうがいいのか、それとも現職にとどまるべきか……」 そんな迷いを抱えたとき、まず考えたいのは“選択肢をきちんと整理すること”です。

ここでは、転職・現職継続それぞれのメリット・デメリットを客観的に見比べることで、読者自身の判断基準を明確にしていきます。

(1)転職するメリット

①新たな挑戦の機会

環境が変わることで新しい挑戦ができる。これまでの慣れた環境から離れることで、新しい業界・職種・文化に触れることができます。「やってみたかったことに挑戦する」「自分の可能性を試してみたい」という意欲を満たすことができ、キャリアの再構築につながるチャンスでもあります。

②条件の改善

給与や働き方の条件が改善する可能性がある。残業時間の少ない職場や、リモート勤務、フレックスタイムなど、希望する働き方に近づける可能性があります。特に、40代はライフステージに応じて柔軟な働き方を求める傾向も強く、転職がその実現手段になり得ます。

③市場価値の確認

自身の市場価値を再確認できる。転職活動を通じて、他社からの評価や求人市場での自分の価値を把握できます。これは「現職に残る」と決めたとしても、今後の働き方を見直すよいきっかけになります。

(2)転職するデメリット

①求人の限界

年齢による求人の限界(管理職経験が問われる)。 40代以降の求人は、即戦力・マネジメント力を求められることが多く、未経験職への転職は狭き門になります。ポテンシャル採用が主流の若手とは違い、「何ができるか」が明確に問われる場面も増えます。

②カルチャー適応のリスク

転職先のカルチャーに馴染めないリスク。前職との価値観の違いや、上司・同僚との関係性に苦労することもあります。特に40代は中途採用として“即戦力”を期待される一方、社内文化に馴染めないと孤立感を抱きやすくなることも。

③生活基盤への影響

家族やローンなど、生活基盤への影響: 転職によって年収が一時的に下がるケースも少なくありません。住宅ローンや子どもの教育費などの家計に直結する要素が多い40代は、収入の変動がそのまま生活不安につながることがあります。

(3)現職を続けるメリット

①安定性の維持

安定性・人間関係の継続性。長年築いた人間関係や、業務フローの把握など、仕事の基盤ができている安心感があります。精神的な安定や生活のリズムも保ちやすく、急激な変化に伴うストレスを回避できます。

②スキルの活用

専門スキルや社内実績を活かせる。 今の職場で積み上げてきたスキルや実績は、社内での信頼・評価という形で活きています。その結果、昇進や新たなプロジェクトのリーダーなど、内部での活躍の場も期待できます。

(4)現職を続けるデメリット

①成長の停滞

惰性で日々が過ぎてしまう可能性。「変わらないこと」が安心材料となり、挑戦や学びを後回しにしてしまうリスクもあります。気づけば何年も経っており、「もう手遅れかもしれない」と感じるような状況になりかねません。

②モチベーションの低下

モチベーション低下や燃え尽き症候群。目標を失ったまま働き続けると、やりがいを感じられず、「仕事をこなすだけ」の状態に陥ります。これは心身の疲労や倦怠感に直結し、長期的にはメンタル面にも影響を与える可能性があります。

3、副業や起業という第3の選択肢

これまでのキャリアや生活基盤を維持しつつ、新たな可能性に少しずつ挑戦できるのが、この“第3の道”の強み。ここでは、その具体的な魅力や可能性を解説していきます。

(1)収入源の複線化

本業を維持しながら、新しい収入源を模索できる 40代は経済的な責任も多いため、いきなり本業を辞めるリスクは大きいものです。その点、副業であれば現在の仕事を続けながら、空いた時間を使って小さく始めることが可能です。たとえば、以下のような副業は初期コストも低く、スマホやPC一台でスタートできます。

- ブログ執筆やコンテンツ販売(note、Kindle出版など)

- YouTube動画制作や編集代行

- スキルシェア(オンライン講師、ココナラなど)

- フリマアプリやハンドメイド販売(メルカリ、Creemaなど)

- SNS運用やライティング受託

こうした副業は、初期投資を抑えつつ「まず試してみる」ことが可能であり、収入源の複線化を図る上でも有効です。また、少しずつ収益が生まれれば、将来的に独立や本業とのバランス再構築といった選択肢も広がります。

本業の安定性を活かしながら、副業で新たな収入の柱を育てていく。この“並行型キャリア設計”は、予測不能な時代をしなやかに生き抜くための有効な戦略と言えるでしょう。

(2)自分らしさの再発見

好きなことを活かして自己実現に近づける 「昔から好きだったこと」や「今の仕事では活かせない得意なこと」を副業や起業という形で改めて掘り起こすことで、自分らしい働き方のヒントが見えてきます。

たとえば

- 料理好きな人なら:家庭料理レシピを発信するYouTubeチャンネルや、地域の料理教室を開講

- 文章表現が得意なら:ブログやエッセイ執筆を通じてnoteなどで収益化

- 手先が器用でハンドメイドが好きなら:Creemaやminneでオリジナル作品を販売

- 人に教えるのが好きなら:オンライン講座や家庭教師、副業向けのノウハウ配信

これらはすべて、専門資格がなくても“好き”や“得意”という気持ちから始められる領域です。そして何より、こうした活動には“精神的な充実感”があります。「やりたいことをやっている」「誰かの役に立てている」という感覚が、日常のストレスを和らげ、自分自身の肯定感を高めてくれるのです。

仕事は「生活のため」だけではなく、「自分を生かす場」でもある。副業や起業は、それを改めて思い出させてくれる手段なのかもしれません。

(3)低リスクで挑戦

リスクを抑えて「お試し的」に始めることが可能 副業の最大の魅力のひとつは、「本業を続けながら、気軽に試せる」という点です。特に40代は生活基盤が固まっている一方で、大きなリスクを取ることが難しい世代でもあります。だからこそ、初期投資を抑えて“お試し感覚”で挑戦できる副業は現実的な第一歩となります。

たとえば、休日や平日の夜に副業を始めてみることで、自分に合った分野や働き方をじっくり探ることができます。

- ライティング

- デザイン

- 動画編集

- オンライン講師

- フリマ販売

どれも少額・少時間から始めることができ、失敗しても経済的なダメージは最小限で済みます。さらに、もし始めた副業がうまくいかなくても「やってみた」という経験が次のチャレンジへの自信につながります。大きな決断を迫られず、「小さく始めて育てる」というステップが取れるのが、副業の大きな強みです。

(4)学びとつながり

スキルアップや新しい人脈形成にもつながる 副業や起業に取り組む過程では、自然とさまざまなスキルが身につきます。 たとえば、SNSやブログを活用した発信によってライティング力やマーケティングスキルが磨かれたり、動画編集やデザイン制作といった実務的な技術を学ぶ機会も生まれます。

また、同じ関心を持つ仲間とSNSやセミナー、コミュニティなどでつながることで、新しい人脈が形成され、視野が広がっていくのも大きな魅力です。こうした出会いから新しいアイデアや協業の機会が生まれることもあります。

さらには、副業での学びや経験が、結果的に本業にも良い影響を与えることも少なくありません。たとえば、SNS運用の知見が広報・企画に活きたり、営業スキルが社内提案やプレゼンで役立つケースもあります。

「副業や起業=本業と切り離された世界」ではなく、両者の相乗効果を意識することで、キャリア全体の成長につなげることができるのです。

4、自分らしい選択をするための自己分析

キャリアに迷ったとき、「本当に自分は何を望んでいるのか」が分からなくなることがあります。そんなときに必要なのが、“自己分析”というプロセスです。

自己分析とは、過去の経験や価値観、現在のライフスタイル、そして未来の理想像までを一つひとつ丁寧に見つめ直す作業です。

周囲の期待や世間的な価値観に流されるのではなく、“自分にとって”納得感のある選択をするためには、まず「自分を知る」ことが何よりの出発点になります。以下では、自己分析のための4つの視点を紹介します。

(1)キャリアの棚卸し(過去の実績、やりがいを感じた瞬間)

ステップ①|経歴を時系列で書き出す

まずは、これまでの職歴を時系列に沿って整理します。

- 入社年・異動・昇進のタイミング

- 担当してきた業務内容やプロジェクト

- リーダー経験、部下の人数など管理職としての役割

- 外部との交渉やクライアント対応の経験

Excelや手書きメモでもOKです。キャリア年表のような形にすると、自分の“変遷”が見えてきます。

ステップ②|実績とスキルを書き出す

次に、それぞれの業務で「自分が出した成果」や「身につけたスキル」を掘り起こします。

- 数字で表せる成果(売上○%UP、コスト削減○万円など)

- チームでの役割や工夫した点

- 業務を通じて得た知識・技術・資格

これは履歴書や職務経歴書にも活かせる重要な材料になります。

ステップ③|“やりがい”や“モチベーション”の源を振り返る

過去の経験の中で、「やっていて楽しかった仕事」「やりがいを感じた場面」「自然と頑張れた仕事」などを思い出しながら記録します。

たとえば、

- 提案が通ってお客様に喜ばれた時に、達成感を感じた

- チームで一丸となって目標を追うときに燃える自分がいた

- 細かい作業より、誰かと話して調整する仕事の方が楽しいと感じた

こうした“感情の動き”を言語化することで、自分が向いている仕事のスタイルや、今後大切にしたい要素が明確になります。

ステップ④|書き出した情報を「共通点」や「パターン」でまとめる

最後に、棚卸しで出てきた情報を眺め、「自分に共通する特性」や「心が動くパターン」を整理してみましょう。

- 人との関わりがある仕事にやりがいを感じている

- 目に見える成果がある仕事のほうが達成感がある

- 指示されるより、自分で考えて動く方が得意

これが“自分に合った働き方”を考える土台になります。

(2) 価値観の明確化(何を優先したいのか?)

“何を大切にしたいか”を見極める キャリア選択において「価値観」は、まさに“羅針盤”のようなものです。何を優先したいかを自覚していなければ、どんな選択も迷いだらけになります。まずは以下のような問いかけを自分に投げかけてみましょう。

- 仕事と家庭、どちらに時間をかけたいと思っているか?

- 収入とやりがい、どちらをより重視したいか?

- 将来、どんな状態で“満足だった”と思えるか?

その上で、自分の過去の選択や判断の背景を振り返ることが大切です。 たとえば、転職を迷ったとき「子どもの教育を最優先にしたかったから現職を選んだ」「やりがいよりも、通勤時間が短いことを優先した」といった記憶を辿っていくと、自分の根本的な価値観に気づくヒントになります。

さらに、紙に書き出すワークもおすすめです。以下のように項目を設けて、5~10個程度、優先順位をつけてみましょう。

- 家族との時間

- 年収・収入の安定

- 自由な時間

- 社会的意義・貢献性

- 働く場所の柔軟性

- スキルの活用・成長

- 人間関係のストレスが少ないこと

このように「何を大切にしたいのか」を言語化し、可視化することで、今後の選択肢に対する判断が格段にクリアになります。

(3)ライフステージの整理(家族構成、子育て、介護など)

生活背景と責任の洗い出し 40代は仕事だけでなく、家庭内でも多くの役割を担う年代です。 たとえば以下のような要素を一度、紙に書き出してみるとよいでしょう。

- 子どもの年齢と進学予定(中学受験、高校・大学進学など)

- 配偶者の就労状況やライフプラン

- 両親の健康状態や介護の有無

- 住宅ローンや家計の支出バランス

- 生活リズム(勤務時間、通勤時間、家庭での役割)

こうした情報を整理することで、「今は仕事を優先しやすい時期なのか」「家族のサポートを増やす必要があるのか」など、キャリアの選択において無理のない範囲やタイミングが見えてきます。

また、パートナーや家族と将来の計画を共有することも重要です。自分だけで判断せず、「転職した場合の収入の変化」「副業を始めた場合の家庭への影響」などを事前に話し合っておくことで、安心感を得られるとともに、より現実的な選択肢を描くことができます。

(4)理想の働き方と現実のギャップ(“ズレ”を可視化して前進のヒントに)

理想の働き方と現実のギャップの把握 「在宅勤務がしたい」「残業を減らしたい」「もっと裁量のある仕事がしたい」など、理想の働き方を描いてみましょう。

その上で、現状とのギャップを客観的に捉えることが大切です。ギャップの原因がスキル不足なのか、職場環境の問題なのかを明らかにすることで、次の行動につながるヒントが得られます。

キャリアの棚卸し(過去の実績、やりがいを感じた瞬間) まずは、自分がこれまでどんな仕事に携わり、どんな実績を残してきたのかを丁寧に棚卸ししましょう。

- 過去の職務内容や役職、達成した成果をリストアップする

- どんなときにやりがいを感じたか

- 何をしているときにモチベーションが上がったか

といった感情面も大切な手がかりになります。自分の得意分野や向いている働き方が見えてくるはずです。

5、行動する前に整理したい“3つの視点”

そこで大切なのが、“行動する前に、自分の中を一度整理する”というプロセスです。これからの選択をより納得感のあるものにするために、次の3つの視点を意識してみましょう。

(1)感情と事実を分けて考える(不安=悪ではない)

「転職したいけど不安で動けない」「副業を始めるのが怖い」――こうした気持ちは、とても自然なものです。不安を感じるのは、あなたが“真剣に未来を考えている証拠”です。

大切なのは、感情に飲み込まれすぎず、冷静に「何が不安なのか?」を分解してみること。

たとえば次のように、感情と事実を整理してみましょう:

- 感情:「転職してうまくいかなかったらどうしよう」

- 事実:「自分のスキルは○○で、求人市場では△△が求められている」

このように書き出してみることで、「不安=行動を止める理由」とするのではなく、「不安=準備のきっかけ」として前向きに活用できるようになります。

(2)“誰のために”迷っているのか(自分軸の確認)

40代になると、「家族の生活を守る」「職場での立場を維持する」など、守るべきものが増えてきます。だからこそ、キャリア選択を他人基準でしてしまいやすくなります。けれど、最後にその選択を背負って生きていくのは“自分自身”です。

- これは本当に自分が望んでいる選択なのか?

- 誰かに評価されるためではなく、自分が納得できる道なのか?

一度立ち止まって、こうした問いを自分に投げかけてみましょう。“誰かのために”という思いは尊いものですが、それと同時に“自分を大切にすること”も忘れてはいけません。

(3)行動の優先順位をつける(いきなり全ては変えなくていい)

転職、副業、資格取得……選択肢が多すぎて、かえって何も決められない。そんなときは、いきなり全てを変えようとせず、「今の自分にできること」を一つだけ選び、そこから始めてみましょう。

- 求人サイトで気になる職種をブックマークしてみる

- キャリアカウンセリングを一度だけ受けてみる

- 週末だけ副業サービスに登録してみる

こうした“小さな一歩”でも、やってみれば想像以上に世界が広がることがあります。

「いまの延長線」ではなく、「可能性の分岐点」を自らつくる。そのためには、完璧な準備よりも、“優先順位をつけて動く力”のほうがずっと大切なのです。

6、まとめ:悩む今こそ、キャリアと向き合うチャンス

以下の6つの視点を通して、自分自身の働き方や人生のあり方を見つめ直すことで、迷いを“前進の材料”に変えることができます。

キャリア迷子の背景を理解することが第一歩 社会構造の変化や同世代との比較、経済的な不安など、40代が抱える迷いには明確な背景があります。「なぜ迷っているのか」を言語化することで、漠然とした不安が整理されます。

転職・現職それぞれのメリット・デメリットを冷静に比較する 感情に流されず、現職に残ることと転職すること、それぞれの利点と課題を把握しましょう。どちらが“自分にとっての正解”なのかが見えやすくなります。

第3の道「副業・起業」も視野に入れる 本業を続けながら挑戦できる副業や、自己実現にもつながる起業など、“中間の選択肢”を持つことで行動の幅が広がります。

自己分析を通じて「自分らしい選択」を明確にする キャリアの棚卸しや価値観の見直しを行うことで、自分にとっての「働く意味」が見えてきます。これが将来の軸になります。

不安と向き合いながらも“自分軸”を持つ 迷いの正体を冷静に見つめ、「自分は何を大事にしたいのか」を中心に判断しましょう。他人基準ではなく、納得のいく人生設計ができるようになります。

行動の優先順位をつけ、小さな一歩から始める 一度にすべてを変えようとせず、まずはできることから取り組む。行動することで視界が開け、次の選択肢も見えてきます。

【引用、参考元】

40代の転職が厳しいといわれる理由は?成功させるコツや未経験向けの職種

40代の転職は厳しい?理由と転職を成功させるためのポイントを解説